世界の紙幣のユニバーサルデザイン

アクセシブルコード2024年7月前半に、20年ぶりに紙幣のデザインが変わることは、皆さんも多くの方がご存知でしょう。いわゆる「お札の人」が変わるだけでなく、特に偽造防止技術やユニバーサルデザイン(年齢、性別、文化の違い、障害の有無によらず、誰にとってもわかりやすく、使いやすい設計のこと)に配慮されたことも話題になりました。

キャッシュレス時代に入り、お札の使用頻度は減っていますが、まだ日常的に使う機会はありますよね。実際、日本では紙幣の流通量は増加しているようです。

では、目の不自由な人はどうやってお札を識別しているのでしょうか。

横幅の長さで判断する人もいるかもしれませんが、常に見比べることができるわけではありません。特に新しいお札と古いお札が同時に流通している場合などは、微妙なサイズの違いがあるため、困難な場合もあるそうです。紙幣は視覚障害の有無にかかわらず、年齢や国籍を問わず多くの方が使いますし、間違えたくないもの。だからこそ、誰にとっても簡単に区別できるデザインが必要です。

そこで今回は、特に視覚障害者の方々にとって使いやすい紙幣のデザインについて、新日本銀行券や他の国々の紙幣のユニバーサルデザインを見ていきます。

■新しい日本銀行券の変更点

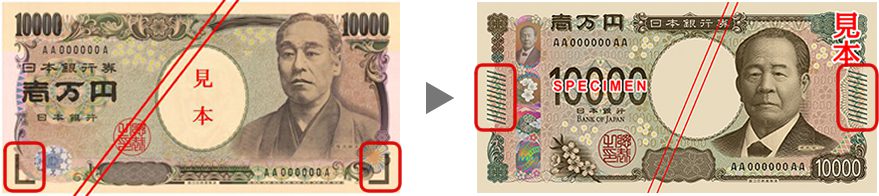

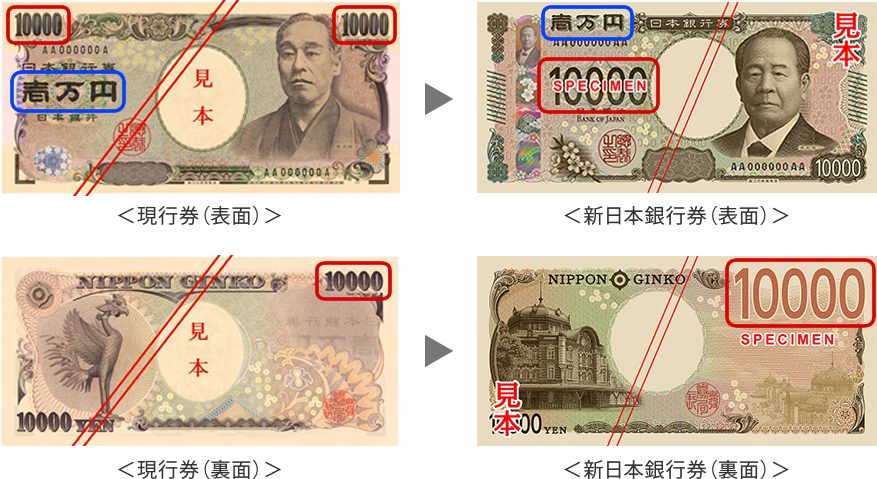

新紙幣のデザインをする際は、視覚障害者の利便性についても様々な検討がなされ、以下のような変更がされました。

①識別マークの形状および配置の変更

目の不自由な方が指で触って識別できるように、今までも識別マークはありましたが、新紙幣では11本の斜線に統一され、券種ごとに位置が変わることで識別しやすくなります。

新一万円札は表面の左右の中央に。

出典:国立印刷局ホームページ(https://www.npb.go.jp/ja/n_banknote/design10/)

新五千円札には、表面の上下中央に。

出典:国立印刷局ホームページ(https://www.npb.go.jp/ja/n_banknote/design05/)

新千円札には、表面の右上及び左下に。

出典:国立印刷局ホームページ(https://www.npb.go.jp/ja/n_banknote/design01/)

②額面数字の大型化

年齢や国籍を問わず多くの人になじみのあるアラビア数字で、現在の紙幣よりも大きく表示することで、ロービジョンの方(見えにくさがある方)や、増加する訪日外国人たちにとってもわかりやすくなります。

出典:国立印刷局ホームページ(https://www.npb.go.jp/ja/n_banknote/design10/)

そのほか、肖像のすかしが入る「すき入れ」部分やホログラムを、券種ごとに位置を変えることで、区別がしやすくなります。

新紙幣のデザインには賛否両論ありますが、偽造防止を強化し、誰もが使いやすいユニバーサルデザインに配慮して各紙幣の識別性を大きく向上させようとした結果であると推測します。

■世界の紙幣の工夫

そんなユニバーサルデザインは世界的にも重要視されていますが、他の国々の紙幣はどうなっているでしょうか? それについていくつかの国の紙幣を調べてみました。

【ユーロ紙幣】

誕生当初からユニバーサルデザインの考え方が取り入れられ、数字が大きく表示され、額面ごとに色の基調が変えられています(暖色と寒色を交互に利用)。ユーロ紙幣はデザインの段階から視覚に障害をお持ちの方が参加したそうです。7種類の紙幣はそれぞれ大きさが異なり、強化凹版印刷により、紙幣の一部が浮き彫りにされています。例えば、表面に大きく印刷されている数字は、表面よりわずかに浮き上がっており、触れることで認識できます。

【オーストラリアドル紙幣】

紙幣の右上には金額によって異なる数の凸凹が付けられており、視覚障害者の方々にも識別しやすい工夫がされています。さらに、サイズや色にも違いがあります。2016年の新しい5ドル札から、エンボス加工が施されました。

【カナダドル紙幣】

紙幣の大きさはすべて同じですが、目印としての点字が左上に付けられいて、視覚障害者が区別できるようになっています。ちなみに、中国の紙幣(元)も数字を表す点字が付けられています。

【アメリカドル紙幣】

アメリカは裁判が盛んな国として知られていますが、当時の紙幣のデザインが「視覚障害者を差別している」と裁判所が判決を出し、それを受けて、2008年には5ドル紙幣、2013年には100ドル紙幣の数字を大きくしました。

■触ってわかる工夫

ちなみに、お札に「触ってわかる工夫」を世界で最初に取り入れたのは、オランダ(ギルダー、1968年)だそうです。触るとザラザラする丸い模様が印刷され、額面ごとにその形を変えることで、目の不自由な人が手触りでお札を区別できるようにして大反響があったそうです。

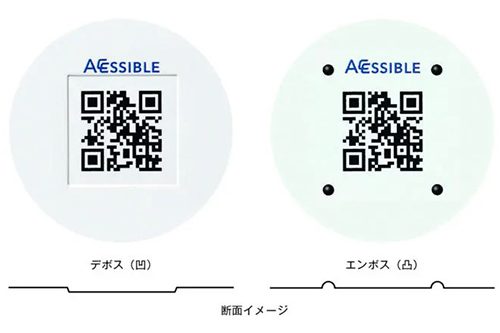

当社のアクセシブルコードも、視覚障害者の方の情報の格差を解消するために開発されました。QR Translatorの機能によって文字情報を多言語化・音声化できるだけでなく、QRコードがどこに配置されているかが「触ってわかる」ように、QRコードの周囲に凸凹加工を施す仕様を採用しています。紙幣に限らず、医療品や食品などの商品説明など、正確な情報伝達が必要な場合、視覚障害者や外国の方にとっても理解しやすいユニバーサルデザインが重要です。