サステナブルなパッケージ:環境と多様性への配慮

アクセシブルコードスーパーやドラッグストアの店頭には、多種多様な商品が、工夫を凝らしたデザインのパッケージに入れられて並んでいます。近年、これらのパッケージが環境配慮型へと切り替えられる動きが加速しており、主要ブランドの多くは、2025年までの移行をめざしています。たとえば、文具大手のコクヨも脱プラスチックの流れを受け、段階的にプラスチック製のブリスターパックから紙パッケージへの切り替えを進めています(その中で、2024年12月から、アクセシブルコードを導入していただきました)。

背景には、気候変動や海洋汚染などの環境問題、資源の枯渇問題が切迫しており、その対策として、企業にはCO2削減やプラスチックゴミの削減などが求められているという状況があります。また、前回のブログでご紹介したとおり、欧米を中心に包装廃棄物の管理やリサイクルに関する国際的な規制強化も進んでいます。さらに、企業の長期的な発展には、ESG*経営の実践・対応が重要とされていることも強く影響しているでしょう。

*「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(ガバナンス)」の頭文字をとった言葉

パッケージで環境に配慮するには?

サステナブルパッケージ、エコパッケージなど様々な呼び方がありますが、環境に配慮したパッケージには、どんな工夫がされているのでしょうか?

1.素材や形状の工夫

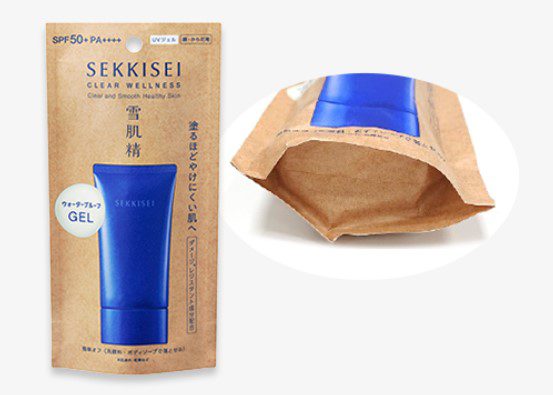

化石燃料由来のプラスチック製パッケージから、紙やリサイクル素材、生分解性プラスチックの他、革新的な技術のもとに生まれた様々な持続可能な材料へ変更したり、包装自体を軽量化することで、プラスチック使用量を削減することができます。

また、単一素材(モノマテリアル)にすることで、廃棄される際に分別・リサイクルしやすくしたり、デザインや形状を工夫することで、詰め替え・付け替えを推進したりなど、消費者が環境に優しい選択をしやすくなるような工夫を施すことも可能です。それらは同時に、生産または廃棄のプロセスにおける輸送効率の向上や、二酸化炭素の排出量削減も実現している事例が多くあります。

”水まわりにも強く、ポンプが使える紙製ボトル”にすることで、プラスチックボトルと比較して、プラスチック使用量を55%削減。使い終わった紙パックはトイレットペーパーなどにリサイクルしている。

(引用:https://item.pal-system.co.jp/washing-material/kamipack-bodysoap/)

(参考:https://solution.toppan.co.jp/packaging/service/cubepack.html)

(引用:https://corp.kose.co.jp/ja/sustainability/environment/commodity/)

(参考:https://www.toppan.com/ja/living-industry/packaging/topics/works/007/)

2.ペーパーレス化

パッケージの中に取扱説明書などが同梱されている場合もあります。その説明書をデジタル化してQRコードと連携することで、紙の使用量を減らす取り組みも進んでいます。デジタル化することで、変更やミスによる大量の廃棄も防ぐことが可能です。さらに、インバウンド対応として多言語の説明書を入れる際も、言語や地域ごとに異なる紙の説明書を用意する必要がなくなり、環境への負荷を軽減できるでしょう。

3.印刷に欠かせないインキの選択

ほとんどのパッケージには、文字情報の他、画像やイラストなど様々なデザインが施されますが、その際には必ずインキを使います。オフセット印刷に用いられる油性インクは、VOC(Volatile Organic Compoundsの略。揮発性有機化合物)が含まれており、環境や人体への負荷があると言われています。近年は、VOCの排出がほとんどない植物油インキやバイオマスインキ(綿、パルプ、米ぬか、被子植物の種などの生物由来の資源から成分を抽出して製造したインキ)の他、UVインキ、ライスインキなど、環境に優しいさまざまなインキが開発され、普及してきました。また、環境負荷の低い製品であることをアピールするために、条件をクリアして認定マークを付けている食品パッケージをよく見かけます。

これらは一例に過ぎず、他にもさまざまな技術革新に伴って多種多様な環境配慮型のパッケージが増えています。しかし、環境配慮だけでは不十分かもしれません。

商品パッケージには、商品名や使い方、成分、問い合わせ先など、消費者が必要とする情報が掲載されています。これらの情報は、購入時だけでなく、使用時にも重要な役割を果たすでしょう。しかし、言語や視力の問題などで、商品パッケージの記載内容が読めない方も、多数いらっしゃいます。

SDGsには「誰一人取り残さない」というコンセプトがあるように、多様な人々への配慮を加えたパッケージの在り方が求められているのではないでしょうか。

環境だけでなく人にも優しいパッケージとは?

環境配慮だけでなく、高齢者や障がい者、外国人旅行者など、幅広い利用者のニーズに応える工夫が必要です。たとえば、外国人旅行者など日本語が読めない方や、老眼や視覚障害などで小さい文字が読みづらい方も、商品の使い方や特徴などを理解できるよう、簡単でわかりやすい説明をパッケージに入れたり、QRコードを活用して、デジタル化された情報とリンクさせ、音声や多言語で情報を伝えるなどの工夫も一つだと思います。もちろんスマートフォンを使わない人が情報にアクセスできないデジタルデバイドの問題もあるため、デジタル化がベストかどうかは、商品の性質やユーザーの特性によるでしょう。

多様な人への配慮の例

- 年代の違い: 高齢者でも文字が読みやすいフォントや色使い。

- 視覚障がいのある方: 視覚障がい者向けに点字や触覚マークを追加。

- 外国人: 多言語対応の表示やピクトグラムを採用。

そのほか、開けやすくする、取り出しやすくする、持ちやすくする、心地よい感触にするなど、すべての人にとって利便性をあげる工夫も多くの商品で見られます。

(引用:https://www.shionogi-hc.co.jp/sedes/package.html)

まとめ

商品のパッケージは、消費者にとってブランドのサステナビリティに関する具体的なアクションや姿勢を知るタッチポイントの一つです。環境に配慮し、多様なユーザーに優しいパッケージを設計することは、サステナブルな社会を実現するうえで欠かせない課題であり、ESG経営においても重要なテーマで、ブランドイメージの向上にも確実につながります。

しかし同時に、ユーザビリティやデザイン性も忘れてはなりません。商品やターゲットに応じた最適な形を模索し、「環境にも人にも優しい」パッケージを実現していくことが、これからの企業に求められるのではないでしょうか。

「アクセシブルコード」は、”触ってわかる”二次元コードで、多言語対応や音声情報の提供が可能になる仕組みです。特に紙パッケージへの印刷に適しており、取扱説明書やパッケージ情報を、環境にも優しい形で、多様な消費者に伝えることができます。この技術は、サステナブルな社会作りに貢献できると考えています。