Z. Xingjie

2026年02月27日

ビジネスを通じて多文化共生社会に貢献する

社員男女比

男性

33%

女性

67%

年齢層

管理職男女比

男性

50%

女性

50%

動物好き

We Animals

犬や猫、ウサギや魚などの小動物を含めて、様々な種類のペットを飼っており、お互いのペットに会う機会も積極的に作ったりしています

アクセシビリティ

毎年アクセシビリティのイベントで障害がある方々とのコミュニケーション機会を積極的に作っています

育児

41%

育児ママ・パパ

小学生以下(小学生を含む)のお子さんを育てている

国際性

15 か国

メンバー出身国・地域

88% スタッフ

2言語以上話せる

- 社名

- エクスポート・ジャパン株式会社

- 設立

- 2000年4月

- 資本金

- 6117万円

- 代表取締役

- 高岡 謙二代表メッセージ >

- 主要株主

- 代表者、株式会社JTB、役員、従業員、神戸大学経営学研究科卒業生24名(個人株主)、他

- 当社の

取り組み - エクスポート・ジャパンでは、お客様の安心、従業員の安心を目指し、情報セキュリティの確保や、働きやすい環境整備に取り組んでいます。Read More >

- SDGsへの

取り組み  弊社で取り組んでいる持続可能な開発目標(SDGs: Sustainable Development Goals)を紹介しています。Read More >

弊社で取り組んでいる持続可能な開発目標(SDGs: Sustainable Development Goals)を紹介しています。Read More >

- 所属団体

- 環境省 国立公園オフィシャルパートナー

、大阪商工会議所会員、東京観光財団賛助会員、文化庁日本遺産オフィシャルパートナー

、大阪商工会議所会員、東京観光財団賛助会員、文化庁日本遺産オフィシャルパートナー

所在地

大阪本社

〒541-0041

大阪市中央区北浜3-6-22

淀屋橋ステーションワン11F

※郵便物や荷物の宛先については、「淀屋橋ステーションワン10階SENQ」にて送付ください。

TEL 06-6210-2722

FAX 050-3457-8760

東京支社

〒102-0093

東京都千代田区平河町1-6-4 H¹O平河町7F

TEL 03-6214-5881

FAX 050-3457-8760

中国オフィス

現地社名:長沙日通商務服務有限公司

〒410000

中国湖南省長沙市雀園路568号創谷広告産業園B3棟0412

TEL/FAX +86-731-8228-7650

会社沿革

会社沿革

2000 |

|

||||||

2002 |

|

||||||

2003 |

|

||||||

2004 |

|

||||||

2007 |

|

||||||

2012 |

|

||||||

2021 |

|

||||||

2023 |

|

||||||

2025 |

|

プレスリリース

プレスリリース

2025年6月11日

2024年 12月 3日

2023年 12月 5日

2020年 6月 12日

2019年 12月 2日

ブログ

ブログ

多言語整備で活用できる補助金事業のご紹介

多言語整備が十分にできていないと感じる地域の方へ是非おすすめしたいのが、観光庁の「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」です。本事業活用のメリットや、その他の関連補助金事業をご紹介します。

E. Kobayashi

2026年02月17日

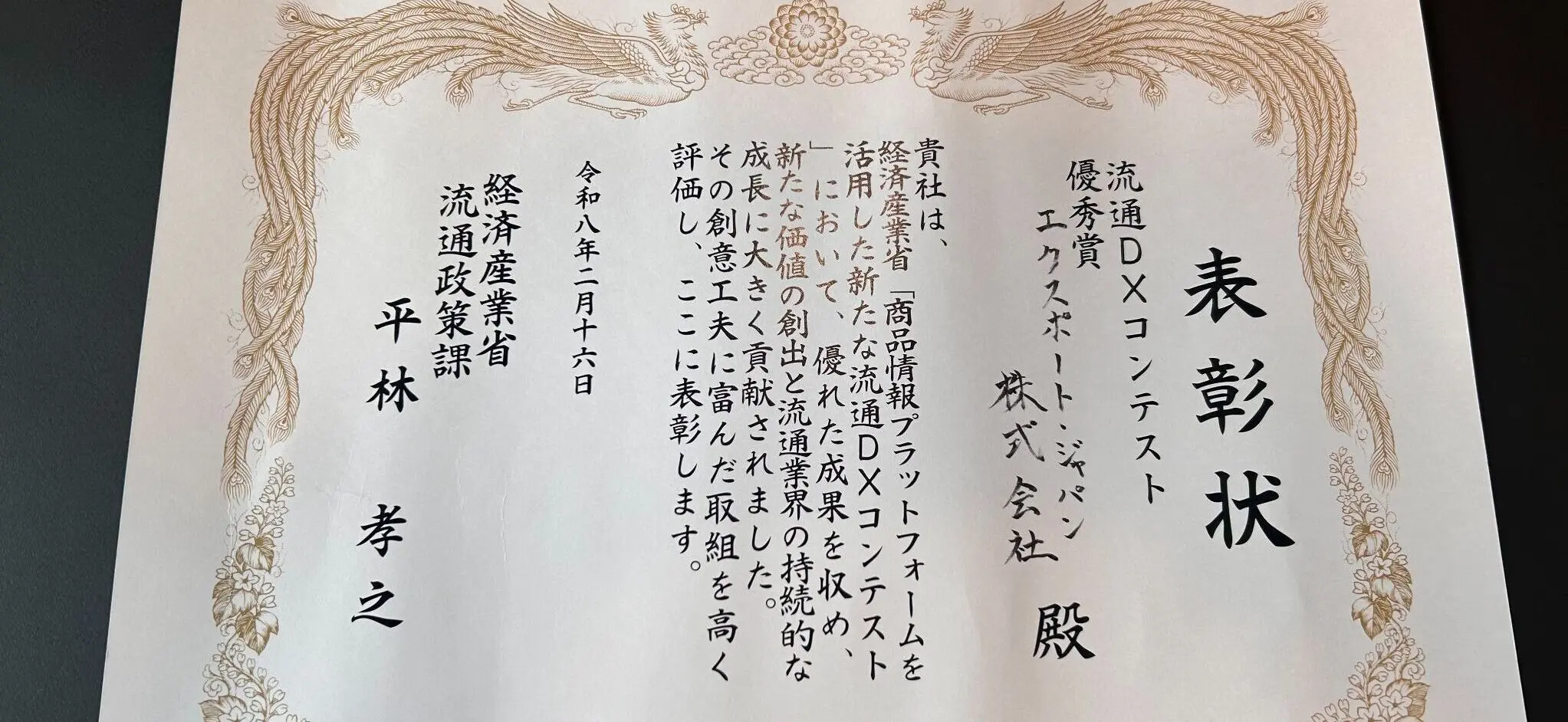

経済産業省「流通DXコンテスト」でアクセシブルコードが優秀賞を受賞!誰にでも届く商品情報基盤を目指して

先日、経済産業省が主催する「商品情報プラットフォームを活用した新たな流通DXコンテスト」の表彰式が執り行われました。 このコンテストは、サプライチェーンが抱える課題をデジタル技術で解決する優れたアイディアを募集するもので、当社エクスポート・ジャパンは「B分野:流通業への新たな付加価値提供」にお...

Export Japan

2026年02月17日